【SDGs】目標14:海の豊かさを守ろう/(株)京瀧の取り組みを紹介

世界中で広がりをみせるSDGsの輪。今回の記事では、目標14「海の豊かさを守ろう」をピックアップ。海を大事にするお店「シーホース」((株)京瀧)の事例を参考に、これからの飲食店や企業の在り方を考えます。

SDGsって?

「Sustainable Development Goals」(持続可能な開発目標)を略して、SDGs。

簡単に言えば、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

よりよい未来のために、家族でどんなことをしたらいい?会社はどうあればいい?

周南市は?山口県は?日本は?そして、どんな世界になれば今よりもよりよい世界になるだろうか?

17の目標と169のターゲットをもとに、世界で様々な取り組みが始まっています。

目標14:海の豊かさを守ろう

![]()

[su_spoiler title=”目標14「持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する」の詳細” icon=”chevron-circle”]

14.1 2025 年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。

14.2 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。

14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020 年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

14.5 2020 年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の 10 パーセントを保全する。

14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020 年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する。

14.7 2030 年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。

14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。

14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。

14.c 「我々の求める未来」のパラ 158 において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。

[/su_spoiler]

地球の約7割を占める、海。

海洋は私たちにとって重要な環境であり、漁業や観光などは社会、経済発展に不可欠です。この海洋資源を持続的に開発しつつ、生態系を守っていくことは海の豊かさを維持するうえでは重要な課題となっています。しかし海洋は水質汚染や気候変動にさらされ、環境の悪化や生態系を歪めてしまう状況に陥ってしまっています。SDGsは、現在の環境を改善しつつ、海洋や海洋資源を保全し、持続可能な形で利用できる世界を目指します。

海洋環境の現状・課題

さて、今、海ではどんな問題が起こっているのでしょうか?

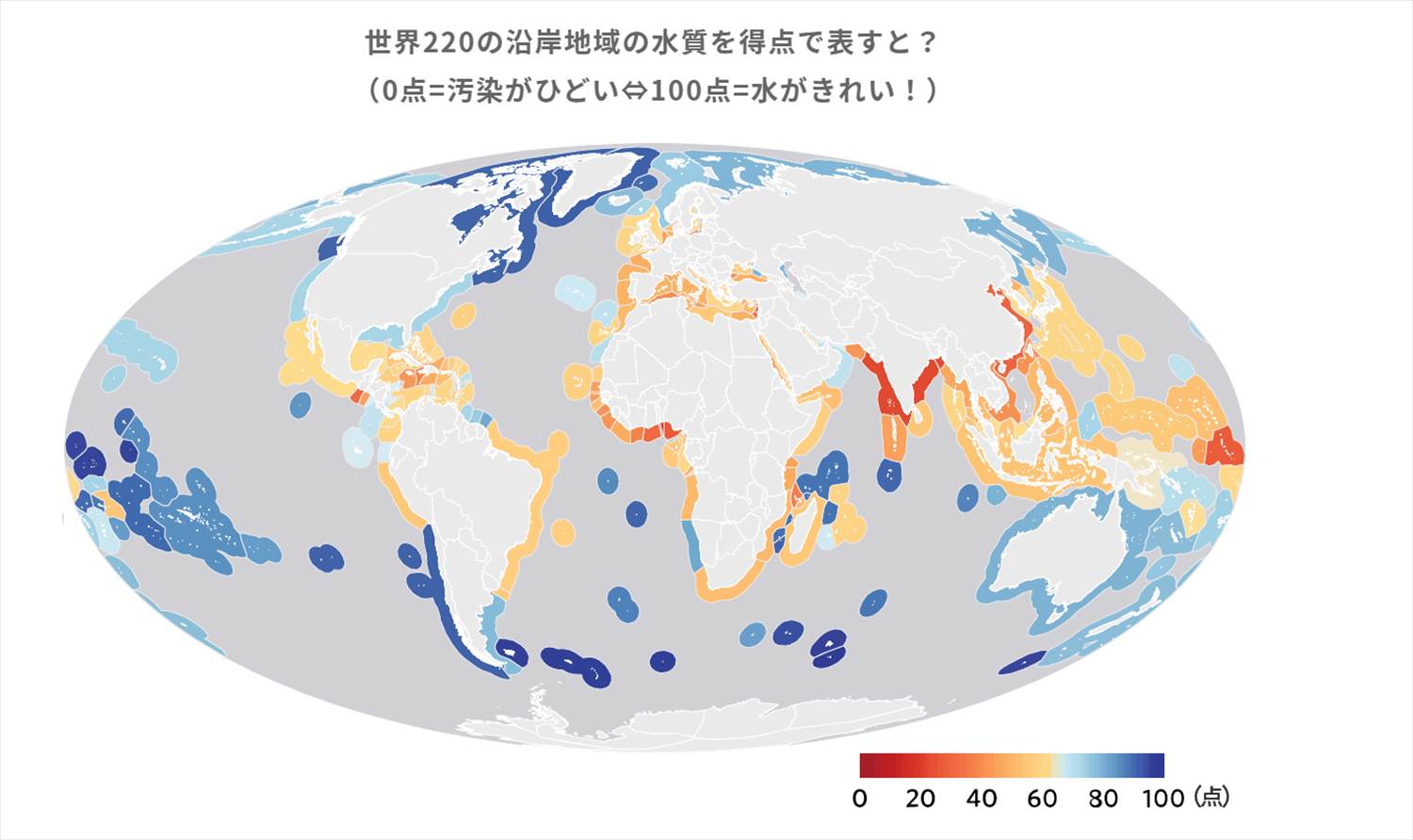

海洋汚染

▲出典:公益財団法人 日本ユニセフ協会

海洋汚染はかなり深刻な状況となっています。

その原因は様々ですが、8割は陸地からの影響であると言われ、二酸化炭素や農業及び工業排水、未処理の下水や油、栄養塩類、堆積物、海洋ごみなどが陸地から海に流れ込み、悪影響を与えています。他にも漁業や養殖業、製造業、沿岸の観光業、港湾開発など多種多様な活動が海洋汚染に影響しているのです。その海洋汚染は、海洋温暖化、海洋の酸素欠乏、海洋の酸性化のような現象を招いています。

地球では温暖化が進んでいますが、それは地表の温度だけでなく、海水の温度も上昇しています。温室効果ガスが増えた影響で空気中の温度が上がりますが、海水も熱を吸収することになります。そうなると海水温が上昇し、海流の変化を起こして海洋中の生態系に直接影響をおよぼしてしまいます。また海水温の上昇によりサンゴを白化させてしまうため、後述の酸素欠乏や酸性化を助長することにもなりかねません。

温室効果ガスによる海水温上昇は、水中に溶ける酸素の量が減少するために海洋の酸素欠乏を引き起こします。また水生生物の代謝が活発化するため、より多くの酸素を消費することになります。さらに、暖かい海水は上に動きやすく、冷たい海水は下に動きやすいため、表層と深層の水の循環が起こりにくくなり、深層に酸素が行き届かない現象も起こります。農薬などを含んだ土壌の流出などにより、海水内の肥料分や栄養塩類の濃度が上昇することで、植物プランクトンや藻が大量に発生。これにより日中は光合成により一時的に酸素は過飽和状態になりますが、夜間は生物の呼吸が増えるため酸素を大量に消費し、酸欠状態に陥ります。これで死滅したプランクトンが大量に沈降すると腐敗や分解が進み、海底の酸素を余計に消費してしまうため、酸素欠乏を加速させることになるのです。

[caption id="attachment_24396" align="alignnone" width="1500"] ▲出典:公益財団法人 日本ユニセフ協会[/caption]

▲出典:公益財団法人 日本ユニセフ協会[/caption]

海には熱だけでなく二酸化炭素も吸収されますが、この気体は海洋の酸性度を高めてしまいます。酸性化の影響を受けるのはサンゴなどの石灰化生物であり、殻や骨格の生成能力は水の酸性度に左右されるため、酸性化が進めばそれらの能力が正常に動作しない可能性もあります。2030年には世界のサンゴ礁の9割、2050年にはほぼ全てがこのような脅威にさらされると予測され、サンゴだけでなく、プランクトンや甲殻類などの生命、繁殖力、成長にも影響や被害がおよぶと考えられています。

プラスチックごみ

日常生活で使われているペットボトルや容器などのごみがポイ捨てや適切な処理をされないことで海に流れ込んだものをプラスチックごみと言いますが、このプラスチックごみも海洋に大きな影響を与えています。

日本は島国のため、様々な漂着ごみが運ばれてきますが、プラスチックごみの主要排出源は東アジアや東南アジア地域であるという推計もでています。

また、世界中で毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流れ出ているという試算もあり、世界中で問題となっています。

さらにプラスチックごみが劣化などにより5ミリ以下に小さくなったものをマイクロプラスチックと言います。ペットボトルなどの大きいごみと比べてかなり小さいため遠くに広がりやすく南極や北極でも確認されました。

海洋生物がプラスチックごみを誤飲してしまうことによる生態系への影響も懸念されているため、世界中でこの問題にについて取り組む必要があります。

海洋資源の減少

今日、水産物の需要が世界的に高まっており、加工や保存、輸送技術の発達によってより多くの魚介類が消費されるようになったことから、過剰な資源消費に陥っています。

違法漁業や乱獲なども水産資源に被害を与えており、これらの過剰な資源の利用が続けば、海洋資源は減少の一途を辿り、やがて安定的な供給どころか海洋資源が利用できないといった状況も生み出されてしまいます。そのため国際社会による協調した資源管理は必須であり、現在の課題にもなっています。

(株)京瀧ってどんな会社?

海の豊かさを守るべく、様々な取り組みをしているのが株式会社京瀧です。

(株)京瀧は、周南の地で100年以上事業をされている老舗企業。港湾荷役や自動車販売、マリーナレストランなど幅広い事業を経営されています。

SDGs×(株)京瀧

なぜ(株)京瀧がSDGs目標14「海の豊かさを守ろう」に取り組むのでしょうか?株式会社京瀧マリーナ事業所所長の京瀧勝さんにお話を伺いました。

編集部内山

編集部内山

では、実際に(株)京瀧ではどのような取り組みが実践されているのでしょうか?

取り組み①:ステンレスストローの販売

プラスチックストロー、紙ストローに代わるストローとして注目されている、ステンレスストロー。(株)京瀧が運営するシーホースにて、1本440円(税込)で販売しています。

取り組み②:ボランティアで海底清掃に参加

(株)京瀧は、有志のダイバーを募り、釣り団体協議会が主催する海底清掃に毎年ボランティアで参加しています。

海と共に在る

編集後記

〈取材協力〉

株式会社京瀧